Léopold Von Sacher-Masoch : Le Bain de sang

Le 12/04/2009

Le baron Steinfeld était maintenant le commensal habituel du château Parkany. Sarolta se jouait de lui d’une façon si invraisemblablement raffinée que chez cet homme blasé, dont les caprices paralysaient la volonté, dont les esprits paraissaient anéantis, l’ardeur première de la jeunesse ne s’éveillait que sous l’empire de la passion, et que seule cette dernière faisait battre son cœur enseveli sous la lave des années écoulées. Il aimait la princesse Parkany comme il n’avait jamais aimé ni sa propre femme, ni même Anna Klauer, mais plus elle lui donnait à entendre qu’il n’avait aucune place à prendre dans sa vie, pas la moindre, que chaque heure qu’elle lui accordait, il la lui dérobait comme un vulgaire et importun mendiant, plus il quémandait son amour par cela même qu’il sentait qu’elle souffrait de sa présence.

Sarolta se repaissait des tortures qu’elle lui infligeait ainsi, et rien n’égalait la jouissance qu’il lui procurait, lorsqu’étendue sur un moelleux canapé, lui-même vautré dans la poussière, il appliquait avec ferveur ses propres lèvres sur les pieds de la princesse, demandant en grâce, soupirant et pleurant après un mot d’amour. Alors, elle se prenait à rire et le congédiait du pied, ou bien encore, elle s’emparait du fouet dont elle usait à l’égard de sa meute et l’en frappait comme un esclave, non,... comme un chien, et lui, jouissait de ces mauvais traitements, comme jamais il ne l’avait fait, comblé d’amour et de caresses dans les bras de sa femme. Lorsque Sarolta l’eut enfin amené à un état voisin de la démence et qu’il eut menacé de se prendre la vie, si elle ne l’écoutait pas, elle lui signifia avec une froide hauteur qu’elle n’était pas femme à partager avec d’autres le cœur d’un homme, et posait, comme condition à ses faveurs la seule qu’elle put décemment accepter, c’est-à-dire, la place de sa femme et de ses enfants. Elle voulait ainsi ne pas précipiter son œuvre de vengeance, mais au contraire la goûter lentement, pas à pas.

Steinfeld était prêt à tous les sacrifices ; son unique pensée était de posséder la belle et démoniaque femme : c’était là son seul désir. Il partit pour Pesth ; là, il n’eut pas le courage de faire personnellement à sa femme la déclaration foudroyante qu’il ne l’aimait pas, ne l’avait jamais aimée et se sentait incapable de demeurer plus longtemps avec elle. Il la lui fit par une lettre dont les termes avaient été dictés par Sarolta elle-même. En même temps, il assigna comme résidence à sa femme et à ses enfants le château de Goldrain en Bohême. La pauvre petite femme s’évanouit à la lecture de cette lettre, et passa trois jours et trois nuits dans une crise de larmes sans se déshabiller. Puis, elle fit ses préparatifs de voyage.

Comme elle montait en voiture avec ses enfants, Sarolta surgit soudain devant elle et lui cria : « Bon voyage, baronne ! Avant de quitter ces lieux, sachez qui vous en chasse. C’est moi qui vous ai arraché le cœur de votre époux. Il est une justice sur terre ! Vous avez privé de son bonheur la pauvre ouvrière Anna Klauer, l’avez reléguée au ban du vice et du crime, et maintenant la princesse Parkany vous paie de retour. Bon voyage ! » Le jour qui suivit le départ de sa femme et de ses enfants, le baron Steinfeld revint sur son domaine et écrivit à Sarolta une lettre remplie de désirs enfiévrés, par laquelle il lui rappelait sa promesse et la sommait de l’exécuter. « Ce que j’ai promis, je le tiens », telle fut la réponse de la princesse. « Je suis à vous. Venez cette nuit vers dix heures. Ma camériste de confiance vous attendra à la petite porte de derrière et vous conduira dans ma chambre à coucher. » Steinfeld embrassa la lettre plus de cent fois, il ne cessait de la couvrir de baisers et était absolument dans une jubilation telle qu’il n’en avait jamais connue de pareille dans toute son existence. Il se rêvait déjà le vainqueur de la femme la plus désirable au monde et son imagination lui dépeignait la conquête de l’altière Sarolta sous les couleurs les plus romanesques. Il n’avait encore jamais comme aujourd’hui apporté autant de soin à sa toilette. Son vieux valet de chambre l’avait rarement vu aussi impatient, rien n’allait : par cinq fois il arracha sa cravate et en prit une autre. Enfin il fut prêt. Il avait encore une heure devant lui pour se rendre à Parkany : cette heure lui parut un siècle.

Il prit le premier livre venu. Ce livre traitait des mystères de Paris, et Steinfeld en lut une scène où, par ses cruels artifices, une jolie créole fait de son adorateur le partisan acharné d’une sensualité touchant à la démence. Le baron se grisait à cette image et il lui semblait que ce devait être une sorte de jouissance de tomber entre les mains d’une femme aussi impitoyable. Il ne se doutait pas qu’il était lui-même bien prêt d’éprouver pareil sort. Bientôt il jeta le roman de côté et se rendit aux écuries où il sella lui-même son cheval. Quand ce fut fait, il se rendit dans la salle de ses domestiques et causa avec eux tout en fumant un havane. Enfin, l’horloge du château sonna neuf heures. Le baron bondit, monta en selle et piqua des deux. Les plus douces images surgirent à son esprit en cours de route : il vit en imagination Sarolta l’attendant révêtue d’un vêtement nuptial, son cœur battit fort, les pulsations de son pouls décuplèrent. Il ne voyait ni à droite ni à gauche, son regard était complètement concentré sur lui-même. A mi-chemin, il parvint à une chapelle qui avait été érigée à l’endroit même où un riche bourgeois avait été assassiné par des brigands. A ce même instant, deux coups de feu retentirent, le cheval de Sleinfeld tomba foudroyé et le baron lui-même fut pris dessous la bête et demeura complètement à la merci d’hommes à la face noircie qui avaient bondi sur lui d’un fourré voisin et n’eurent aucune peine à le maîtriser et à le ligoter. Il ne put douter qu’il était tombé entre les mains de bandits et prit son sort en philosophe.

— Dites-moi, pauvres garçons, s’écria-t-il, rendez-moi la liberté et vous gagnerez une grosse somme. Je suis attendu par une belle femme, et vous comprenez que c’est là pour moi une aventure bien désagréable que d’être ainsi tombé entre vos mains ! Les brigands se prirent à rire et l’un deux, qui paraissait leur chef, lui dit : « Nous ne pouvons te relâcher, baron, mais nous allons incontinent te conduire tout de même à une jolie femme. — Comment ça ? — Tu la connais bien, tout au moins de réputation, fit en raillant le bandit. Les gens du pays l’appellent « la hyène de la Poussta » — Pour l’amour de Dieu, s’écria le baron, ayez pitié de moi ! Mais les brigands ne se laissèrent pas plus attendrir par ses supplications que tenter par la somme qu’il offrait de leur verser ; ils le bâillonnèrent, lui jetèrent un drap sur la tête, le montèrent sur un cheval, et l’emmenèrent avec eux dans une course folle... Lorsqu’on lui eut retiré ses liens et enlevé drap et bâillon, le baron Steinfeld se trouva dans une pièce voûtée et sans fenêtre dont l’architecture ressemblait à celle des châteaux-forts du Moyen Age mais dont l’ameublement luxueux rappelait le boudoir d’une grande dame. La personne qui avait amené Steinfeld le laissa dans cette pièce et referma une lourde porte de fer derrière lui. Néanmoins, le baron ne resta pas longtemps seul. Bientôt il entendit dans la pièce voisine le frou-frou d’un vêtement de femme, puis la lourde portière qui cachait la porte s’entr’ouvrit. Une grande et majestueuse femme toute vêtue de velours noir, enveloppée d’un voile, le visage recouvert d’un masque de velours noir, entra et mesura le baron d’un regard qui lui glaça le sang dans les veines.

— Me connais-tu ? fit une voix bien connue. — Princesse ! s’écria Steinfeld, soudain délivré de toute angoisse, c’est vous-même et tout ceci n’est donc qu’une plaisanterie ? — Il n’y a pas de plaisanterie, baron, mais une effroyable réalité, répondit la dame masquée, me connais-tu vraiment bien ? — Non ! — Fort bien, je vais alors te venir en aide, misérable ! s’écria-t-elle arrachant son masque et rejetant son voile. C’était bien la princesse, mais elle avait teint ses cheveux en noir, de façon que Steinfeld la reconnut sur-le-champ. — Anna Klauer ! balbutia-t-il avec terreur. — Oui, Anna Klauer, dit-elle, les bras croisés sur la poitrine ; la pauvre ouvrière que tu as séduite, que tu as ravi au travail béni, corrompue par ton luxe, pour l’abandonner ensuite et la reléguer au ban du vice. Cette Anna Klauer qui a noyé ton enfant et le sien, qui faillit à Goldrain t’arracher la vie d’un coup de pistolet ! Maintenant, redoute Sarolta Parkany, qui empoisonna son époux et s’est liée à des brigands pour le doux plaisir de se venger des hommes et par dessus tout de toi ! Regarde-moi bien ! Je suis la femme qui fait trembler des milliers de gens, que tout le monde considère capable des pires actes sanguinaires, de toutes les cruautés, – la hyène de la Poussta ! — Grâce ! grâce !.. implora le baron, tombant sur ses genoux. Pour toute réponse, elle lui lança un éclat de rire haineux et impitoyable, tout en frappant dans ses mains. Aussitôt ses deux servantes, Ersabeth et Iéla, l’une et l’autre vêtues de velours couleur de sang, s’élancèrent de la pièce voisine, s’emparèrent de Steinfeld, lui lièrent les mains au dos, puis lui mirent des fers aux pieds. — Que veux-tu faire de moi ! demanda le malheureux tremblant de tous ses membres. — Te juger ! répondit-elle avec une majesté démoniaque. — Tu vas me tuer ! s’écria-t-il. — Sûrement, mais j’entends que tu meures à petit feu, fit-elle haineusement. Un coup de poignard ou un breuvage empoisonné seraient pour toi un soulagement qui ne saurait me satisfaire. — Ayez pitié de moi, Anna, j’arrangerai tout, gémit Steinfeld. Elle ne l’écouta pas. Sur un coup d’œil d’elle, les filles l’entraînèrent dans la pièce voisine semblable en tout à une chambre de torture et dans un coin de laquelle se trouvait une baignoire de marbre à laquelle conduisaient quatre marches. Sarolta s’étendit nonchalamment sur un sofa qui se trouvait tout proche, puis dit aux filles : Faites ce que je vous ai commandé et ne demandez plus rien, que je puisse me repaître tranquillement des souffrances de ce misérable !

Les deux filles soulevèrent Steinfeld et le pendirent à un crochet, après lui avoir retourné les bras en arrière, de façon à ce qu’il fut suspendu à un pied de terre comme un torturé ; puis elles placèrent un grand poële au-dessous de lui et y allumèrent un grand feu. Jusque-là la victime de la hyène n’avait articulé aucune plainte ; mais dès que les flammes commencèrent à lécher la plante de ses pieds, il poussa un léger soupir et pleura de douleur, puis il se mit à hurler et à se démener comme un enragé ; ses nerfs distendus ne pouvaient supporter ce tourment. Néanmoins il le fallut bien ; tandis que plus il délirait de souffrance, plus la cruelle femme riait étendue sur le canapé et plus les deux épouvantables mégères attisaient le feu. Comme enfin ces dernières l’abandonnèrent, il tomba à terre comme une souche de bois.

— En voici assez, laissez-moi mourir ! murmura-t-il. — Pas encore, crièrent les filles. Elles paraissaient éprouver une jouissance bestiale à martyriser la pauvre victime sans défense. Elles posèrent Steinfeld à terre sur le dos et l’enchaînèrent solidement sur le plancher. Puis elles lui appliquèrent aux pieds les brodequins, le plus effroyable instrument de torture que l’imagination des bourreaux espagnols ait jamais inventé, elles délièrent les mains, puis lui placèrent les doigts dans des poucettes à étau qui lui firent gicler le sang des ongles. Par bonheur pour lui, il perdit connaissance. On appela la vieille, elle le rafraîchit, puis dit : « Finissez-en avec lui, ma douce petite colombe de Sarolta, il est trop bas, il n’en a pas pour longtemps ! » — Mais si je ne veux pas, s’écria la belle hyène en trépignant du pied de colère. — Alors il sera mort avant, répondit la sorcière. — C’est bien alors, arrêtez, ordonna Sarolta à ses deux valets de bourreau femelles qui remisèrent de suite les instruments de torture et détachèrent Steinfeld. — Emploie toutes les ressources de ton art, la vieille, pour le faire revenir à lui. Il lui faut reprendre connaissance et la conserver jusqu’au bout. La sorcière revint avec toutes sortes de fioles et de flacons et se mit aussitôt à la besogne. Après quelques petits soins, Steinfeld agita les paupières et la regarda. — Cela t’a-t-il coûté la vie ? s’écria Sarolta. Mais tu as assez expié et la plus belle récompense t’attend. Viens à moi, je veux être clémente et te donner la vie et me donner à toi. Viens, nous allons célébrer notre noce. — Serait-ce vrai, Anna ? Plus de nouvelles cruautés ? demanda Steinfeld, comme sortant d’un mauvais rêve. — N’en demande pas plus, je suis à toi, s’écria la belle femme étendant les bras vers lui. Il chercha à se rapprocher d’elle, mais retomba à moitié chemin. Les filles le soulevèrent et le placèrent aux pieds de Sarolta. « Ainsi tu es à moi ? » bégaya le baron, tandis qu’elle l’enveloppait de ses superbes bras et l’embrassait. D’un regard elle congédia les deux servantes. La vieille posa une coûteuse pelisse de zibeline à la tête de la princesse sur le coussin du sofa et se retira pareillement.

— Je veux me rendre plus belle, dit en riant Sarolta, aussi belle que Vénus Anadyomène. Steinfeld l’aida à se vêtir et lui passa alors la fourrure de zibeline, dans laquelle elle s’enveloppa avec une grâce inimitable et qui lui tomba jusqu’à la plante des pieds ; puis elle le pressa de ses lèvres diaboliques jusqu’à ce que, fou de jouissance, il retomba à ses pieds. — Achève-moi, implora-t-il plongé dans le ravissement. — Si fait, dit Sarolta avec un regard sinistre. Un léger bruit se fit entendre et, en un clin d’œil, Steinfeld fut de nouveau saisi par les servantes qui alors l’enchaînèrent à un anneau de fer, fixé au mur au-dessus de la baignoire de marbre. — Que signifie ? s’écria-t-il. Que te prend-il ? — Tu vas bientôt l’apprendre, fit Sarolta se levant. Aussitôt les servantes lui arrachèrent les vêtements. — Tu m’as ravi ma jeunesse, misérable, continua Sarolta, tu vas maintenant me la rendre avec ton propre sang ! — Comment, suis-je fou ? — N’as-tu jamais entendu parler de cette comtesse hongroise qui prenait des bains de sang humain et demeura ainsi éternellement jeune ? Je veux aujourd’hui expérimenter cet étrange secret de beauté. — Mon Dieu, cela n’est pas possible, gémit Steinfeld, sûrement je rêve ! — Eveille-toi donc, s’écria la belle hyène, puis elle jeta sa fourrure et monta dans la baignoire de marbre. Les deux servantes s’avancèrent alors vers l’infortuné armées chacune d’un fouet pourvu de pointes de fer aiguës semblables à ceux en usage sous l’Inquisition et commencèrent leur cruelle besogne. Au bout de quelques coups leur victime était déjà complètement lacérée, son sang coulait à flots dans la baignoire, inondant la belle femme qui plongeait voluptueusement ses superbes membres dans le sang chaud de la vie et riait aux éclats chaque fois que Steinfeld hurlait comme un vrai possédé. Il ne put bientôt que pousser de légers soupirs et finalement pendit de l’anneau telle une masse inerte, sanglante et sans vie ! Anna Klauer était vengée !...

Léopold Von Sacher-Masoch

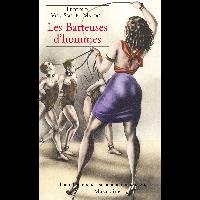

Extrait de "Les batteuses d’hommes", publié avec l’aimable autorisation des Editions La Musardine